初期設定

|

初期設定では、機能ごとに使用する項目の選択や入力方法、計算方法などの設定を行います。 |

|

ナビメニュー:【導入】→[初期設定] (メニュー:【導入】→[設定]→[初期設定]) |

画面構成と入力項目

確認したいタブを選択してください。

共通情報工事情報仕入情報予算情報発注情報会計情報1会計情報2支払情報日報情報勤怠情報機械情報請求情報見積情報承認情報労災保険顧客情報JV情報データ分析仮設資材

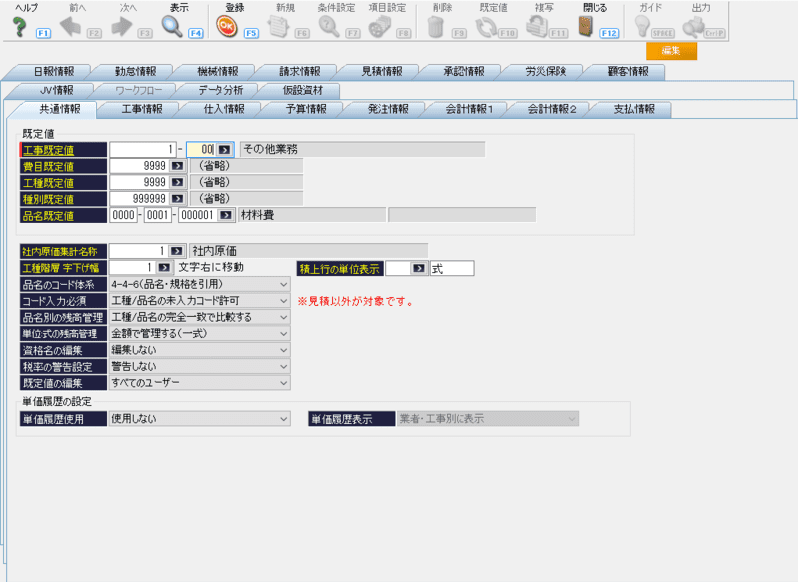

共通情報

|

【途中での設定変更に注意が必要な項目】 途中で設定を変更する場合に注意が必要な項目に関しては、項目の頭に赤いラインが引かれております。

|

基本操作画面

ツールボタン

|

ツールボタン |

説 明 |

|

ヘルプ (F1) |

ヘルプを表示します。 |

|

表示 (F4) |

最新情報を表示します。 |

|

登録 (F5) |

入力した情報を登録します。 |

|

閉じる (F12) |

画面を閉じます。 |

|

ガイド (SPACE) |

ガイドを表示します。 |

※グレーになっているボタンは使用できません。

入力・表示項目

|

項目 |

入力 |

属性・桁数 |

説 明 |

|

|

既定値 |

工事既定値 ※1 |

● |

半角10桁- 数字2桁 |

しかし、物販売上で工事が特定できない場合に、ここで指定 の登録ができます。 手入力または、ツールボタンの「ガイド」から選択します。 「ガイド」の内容は[工事登録]で変更可能です。 |

|

費目既定値 |

● |

数字6桁 |

費目階層の自動生成時(※2)に使用する費目既定値を 設定します。 手入力または、ツールボタンの「ガイド」から選択します。 「ガイド」の内容は[工種一覧登録]で変更可能です。 |

|

|

工種既定値 |

● |

数字6桁 |

工種階層の自動生成時(※2)に使用する工種既定値を 設定します。 手入力または、ツールボタンの「ガイド」から選択します。 「ガイド」の内容は[工種一覧登録]-『工種』で変更可能です。 |

|

|

種別既定値 |

● |

数字6桁 |

種別階層の自動生成時(※2)に使用する種別既定値を 設定します。 手入力または、ツールボタンの「ガイド」から選択します。 「ガイド」の内容は[工種一覧登録]-『種別』で変更可能です。 |

|

|

品名既定値 |

● |

数字4桁- 数字4桁- 数字6桁 |

[仕訳データ受入]で会計ソフトから仕入伝票を受入れた 場合に受け入れる品名コードを設定します。 また各メニューの明細入力時に品名コード無しで登録した 場合は、品名既定値のコードが自動設定されます。 手入力または、ツールボタンの「ガイド」から選択します。 「ガイド」の内容は[品名一覧登録]で変更可能です。 |

|

|

社内原価集計名称 |

● |

半角8桁 |

社内原価を集計する業者を設定します。 [社員登録]、[機械登録]で「社内外区分」を社内にした場合、 社内原価としてこちらで設定した業者で自動的に原価が 計上されます。 手入力または、ツールボタンの「ガイド」から選択します。 「ガイド」の内容は[業者登録]で変更可能です。 あらかじめ、[業者登録]で社内原価計上用業者を作成する 必要があります。 |

|

|

工種階層字下げ幅 |

● |

数字1桁 |

発注書(内訳書)([発注入力])での階層字下げ幅を設定 します。 手入力または、ツールボタンの「電卓」から入力します。 |

|

|

積上行の単位表示 |

● |

数字2桁 |

積上行(費目・工種階層)の単位を設定します。 種別階層に関しては、手入力及び単位のないコードの 選択時に、こちらで設定した単位を参照します。 手入力または、ツールボタンの「ガイド」から選択します。 「ガイド」の内容は[各種区分設定]変更可能です。 |

|

|

品名のコード体系 ※3 |

● |

- |

伝票入力時における品名のコード体系を設定します。 「4-4-6(品種・品名を引用)」「4-4-6(品名・規格を引用)」 から選択します。 |

|

|

コード入力必須 ※4 |

● |

- |

伝票入力時に、コードの入力を必須とするかを設定します。 「工種/品名の未入力コード許可」 「工種/品名のコード入力必須」から選択します。 |

|

|

品名別の残高管理 ※5 |

● |

- |

仕入でデータの参照(予算参照、発注参照)を行う際に 残高管理をどのように行うのか設定します。 「工種/品名の完全一致で比較する」 「品名のみ一致で比較する」から選択します。 |

|

|

単位:式の残高管理 ※6 |

● |

- |

単位が「式、一式」の場合に数量の残管理をするかを 設定します。 「金額で管理する(一式)」「数量で管理する」から選択します。 |

|

|

資格名の編集 ※7 |

● |

- |

[社員登録]-『資格経歴』で資格名を編集するかを設定します。 「編集しない」「編集する」から選択します。 |

|

|

税率の警告設定 |

● |

- |

経過措置として計算された税率と一致しないときに、 警告メッセージを出すかを設定します。 「警告しない」「警告する」から選択します。 |

|

|

既定値の編集 |

● |

- |

既定値編集を使用できるユーザーを設定します。 「すべてのユーザー」「管理者のみ」から選択します。 |

|

|

単価履歴 の設定 |

単価履歴使用 ※8 |

● |

- |

[仕入伝票入力1]、[仕入伝票入力2]、[日報入力]で入力した 仕入の単価履歴を引用することが可能です。 「使用しない」「使用する」から選択します。 |

|

単価履歴表示 |

● |

- |

単価履歴の表示方法を設定します。 「業者・工事別に表示」「業者別に表示」から選択します。 「単価履歴使用」が「使用する」を選択している場合に、 選択できます。 |

|

(入力)●…必須入力項目 ○…入力項目

|

【※1】 工事既定値に関して 売上伝票入力([売上伝票入力])、または入金伝票入力時([入金伝票入力])選択できる工事は 指定した請求先が[工事登録]の請求先に選択されている工事のみとなりますが、 ここで既定値として設定した工事も選択することが可能になります。 また[仕訳データ受入]において、会計ソフトから受入れするデータで工事が 未設定であっても、ここで指定した工事で受入することができます。

【※2】 階層の自動生成に関して 階層の自動生成を行うのは以下の場合です。 ・[見積入力]-『明細』でコードなしで名称のみ入力して登録した場合、[予算入力]-『明細』で [見積参照]を行うことで自動で参照されるコード。 ・[予算入力]-『明細』でコードなしで名称のみ入力した際に自動で設定されるコード。 ・[工事登録]-『基本情報2』の「工種管理区分」が「工事」の場合の原価工種。

【※3】 品名のコード体系に関して ・「4-4-6(品種・品名を引用)」 分類コード-品種コード-品名コードの体系になります。 仕入伝票への品名引用時は、品種名・品名名称が引用されます。 ・「4-4-6(品名・規格を引用)」 分類コード-品種コード-品名コードの体系になります。 仕入伝票への品名引用時は、品名名称・規格名が引用されます。

【※4】 コード入力必須に関して ・「工種/品名の未入力コード許可」 コードが未入力の場合も登録できるようになります。 登録時に[初期設定]-『共通情報』の費目既定値、工種既定値、種別既定値、品名既定値 で設定した コードに自動で振られます。 ・「工種/品名のコード入力必須」 コードが未入力の場合に 「入力必須項目です。」とチェックが入り、登録できなくなります。

【※5】 品名別の残高管理に関して ・「工種/品名の完全一致で比較する」 費目、工種、種別、品名が完全に一致しているものを比較し、残管理を行います。 ・「品名のみの一致で比較する」 品名のみが一致しているものを比較し、残管理を行います。

【※6】 品名単位が「式」の場合の数量管理に関して ・「金額で管理する(一式)」 単位が「式、一式」の場合に残管理は金額で行います。それ以外は数量で行います。 ・「数量で管理する」 残管理は数量で行います。

【※7】 資格名の編集に関して ・「編集しない」 [社員登録]-『資格経歴』に資格コード・資格区分名・資格名・資格名内訳を表示します。 資格名の編集はできません。 ・「編集する」 [社員登録]-『資格経歴』に資格コード・資格区分名・資格名を表示します。 資格名の編集が可能です。

【※8】 単価履歴使用に関して [仕入伝票入力1]、[仕入伝票入力2]、[日報入力]で入力した仕入の単価履歴を引用して各種伝票入力や 予算入力をすることが可能です。 単価履歴を使用する場合、3つの設定が必要になります。

①『共通情報』の単価履歴使用を「使用する」にします。 ②[品名一覧登録]-『品名』から単価履歴を使用したい品名の単価履歴管理区分を「1:する」にします。 ③[業者登録]から単価履歴を使用したい業者の単価履歴管理区分を「1:する」にします。

※上記3点を設定すると、「単価履歴する」にした品名、業者でのみ単価履歴を使用することが出来ます。

単価履歴を引用できるメニューは以下になります [予算入力]、[発注依頼入力]、[発注入力]、[日報入力]、[仕入伝票入力1]、[仕入伝票入力2]

|

|

【※1】 「工事既定値」に関して 工事既定値が売上伝票入力で使用されている場合、工事既定値を変更すると変更前に登録したデータに 関しては入金伝票から残高参照の対象とならなくなります。 そのため、一度「工事既定値」を設定して運用を開始した後は、途中での変更は行わないようご注意ください。

|